Ein tragischer und tödlicher Absturz von zwei Schweizer Ballonfahrern (1923)

22.09.2023 Region, Unfall, GesellschaftDie zwei Saaner Freunde und Ballonfahrer Christian von Grünigen und Ferdinand Wehren haben im September 1923 am internationalen Gordon-Bennet-Wettfliegen in Brüssel die Schweizer Farben vertreten. Ein Blitzschlag brachte den Ballon zum Absturz und die beiden Piloten kamen dabei ums Leben.

Am 23. September 2023 jährt sich das tragische Unglück zum 100. Mal. Mit einem grossen Bericht und vielen Fotos erinnert das Gemeindearchiv im belgischen Mol an den Ballonunfall. Jo Lommelen und Stijn Geys vom Gemeindearchiv bzw. des Heimatvereins Molhaben die Daten zusammengetragen, wir publizieren einen Ausschnitt daraus. Für die Übersetzung ins Deutsche zeichnet Dr. Bert Raeymaekers aus Burgkinden (D) verantwortlich.

* * *

Hat jemand schon mal vom Gordon Bennett Hot Air Balloon Race gehört? Wahrscheinlich nicht und zweifellos nicht, dass es einen Zusammenhang mit Mol gibt. Das Ballonrennen ist nach dem Amerikaner James Gordon Bennett jr. (1841–1918) benannt. Der Millionär Bennett war Herausgeber der Zeitung «New York Herald» und als grosser Sportfan bekannt. Als Teilnehmer und/oder Sponsor engagierte er sich für Segel- und Motorsport-, Polo-, Ballon- und Flugwettbewerbe. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es sogar drei «Gordon Bennett Cups»: für Autos, Flugzeuge und Ballons.

Gordon-Bennett-Cup

Die erste Ausgabe des Gasballonwettbewerbs fand am 30. September 1906 im Jardin des Tuileries in Paris statt. 16 Ballons nahmen teil und am Start staunten 200’000 Zuschauer über die aufsteigenden Ballone. Obwohl am 4. Juni 1783 in Annonay (Ardèche, Frankreich) ein unbemannter Heissluftballon – aus Stoff gefertigt und mit weissem Papier ausgekleidet – von Joseph und Étienne Montgolfier öffentlich vorgeführt wurde, gab es in der Folge im 19. Jahrhundert nur eine Handvoll Flüge in Belgien. Ballonfahren steckte damals noch in den Kinderschuhen. Mit der Gründung des Aéro-Clubs de Belgique im Jahr 1901 kam es zu einem Neuanfang in unserem Land. Obwohl das Flugzeug bald die grösste Aufmerksamkeit auf sich zog, professionalisierte sich auch das Ballonfahren.

Das Prinzip des Gordon-Bennett-Cups oder der «Coupe Aéronautique Gordon Bennett» ist einfach: Es gilt, vom Startpunkt aus die grösstmögliche Flugstrecke zurücklegen, ohne Europa zu verlassen und mit atmosphärischen Strömungen als einzigem Antrieb. Von 1906 bis 1913, von 1920 bis 1930 und von 1932 bis 1938 wird der Wettbewerb jährlich organisiert und es nehmen die besten Piloten teil. Die Ausgabe von 1939 wird ausgesetzt, als das Gastgeberland Polen von Deutschland besetzt wird. Erst 1983 wird der Wettbewerb unter der Schirmherrschaft der Fédération Aéronautique Internationale (FAI) wieder offiziell aufgenommen.1

Schweres Wetter während des Starts

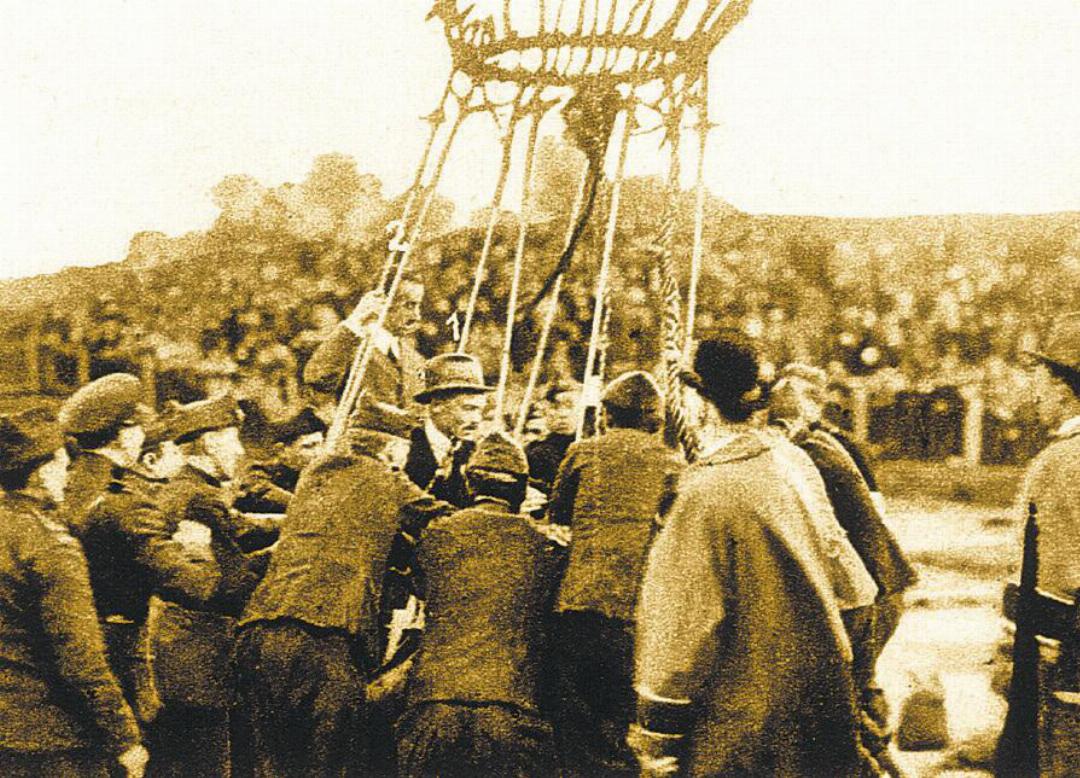

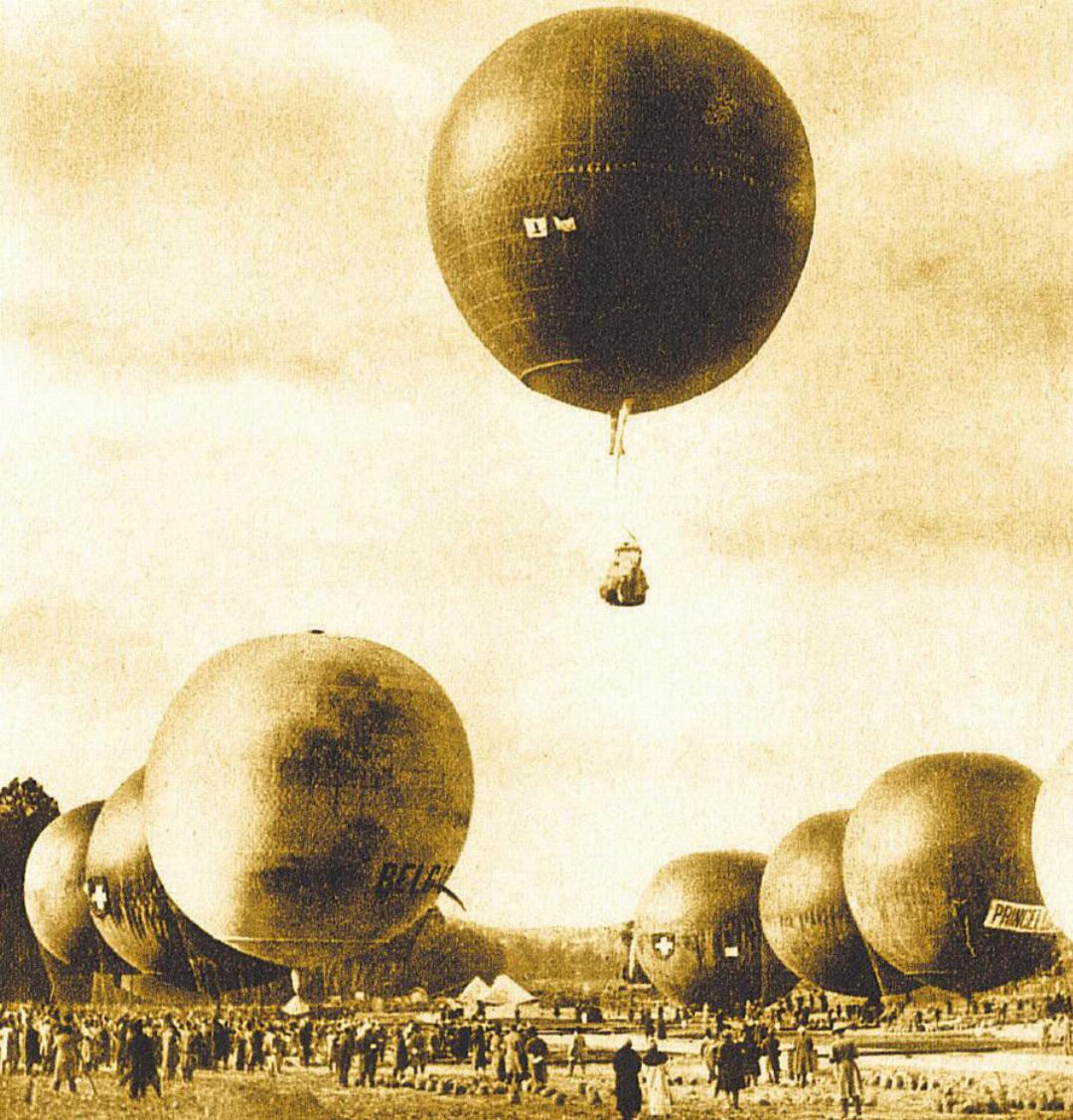

Aufgrund des Sieges der Belgier Ernest Demuyter und Mathieu Labrousse mit ihrem Ballon «Belgica» im Jahr 1922 wird Bennetts Rennen 1923 in Belgien ausgetragen. Und zwar in Ixelles in Brüssel, genauer gesagt auf dem Solbos-Gelände, wo 1910 die Weltausstellung stattfand. «Solbosch» sah damals eher aus wie eine weite Ebene. Genügend Platz also für all die Ballone und die rund 100’000 Zuschauer, die am Sonntag, 23. September 1923 die 21 Teilnehmer umringen. Bewundernd blicken sie auf die mit Stadtgas aufgeblasenen «kugelförmigen» Ballone. Unter den Zuschauenden sind auch Premierminister Georges Theunis und der Bürgermeister von Ixelles, Adolphe Buyl.

Ob sich jemand aus Mol für Ixelles oder gar für den Wettbewerb interessiert, ist fraglich. Die Presse in Mol berichtet nie über das berühmte Race, obwohl die Heissluftballone in Mol nicht unbekannt sind. Bereits im September 1885 gibt es während des Jahrmarkts von Ginderbuiten (Teil von Mol) einen «Ballonstart». Er startet in Ginderbuiten, 1891 ein weiterer. Diesmal spricht man ausdrücklich von «Reisenden».

Ende des 19. Jahrhunderts wird der Ballon auch militärisch genutzt. 1888 hebt man in Mol-Donk mit «einem deutschen und drei belgischen Offizieren» ab. 1907 «schwebte ein Ballon sehr tief über dem Ort Het Speelhof, stieg dann wieder auf und landete etwas weiter bei Hulsen. Die Insassen, Offiziere, sind abends mit dem Zug abgereist.»

Auch im Winter 1922 gibt es Unterhaltung: «Noch einmal erlebten wir in Mol die Kunst des Fliegens: Am Montag gegen Abend landete ein Flugzeug in Hofstede (Teil von Mol) und es musste vor Ort bleiben bis Mittwoch. Am Mittwoch kam eine zweite Suchaktion dazu und ein Flugzeug schwebte zur grossen Belustigung und auch zum Erstaunen der gaffenden Menschen eine ganze Weile in geringer Höhe über unserem Dorf.»

Missliche Wetterbedingungen

Zurück zum 23. September 1923 und zum Start in Ixelles. Das Wetter ist schrecklich. Es hat die ganze Woche geregnet. Der drohende Sturm und der starke Wind lassen Zweifel aufkommen, ob es nicht besser wäre, das Rennen abzusagen. Doch im Startgelände sind gleich mehrere Heissluftballone aus sechs verschiedenen Ländern: Frankreich, USA, England, Schweiz, Spanien und Belgien. Die italienischen und polnischen Teams brechen in letzter Minute ab, alarmiert von den schlechten Wetterbedingungen. Im Nachhinein wird sich das als kluge Entscheidung erweisen. Die Rennleitung stuft die Situation schliesslich als vernünftig ein, auch weil 1909 ein Rennen in Zürich unter ähnlichen Umständen gut ausging.

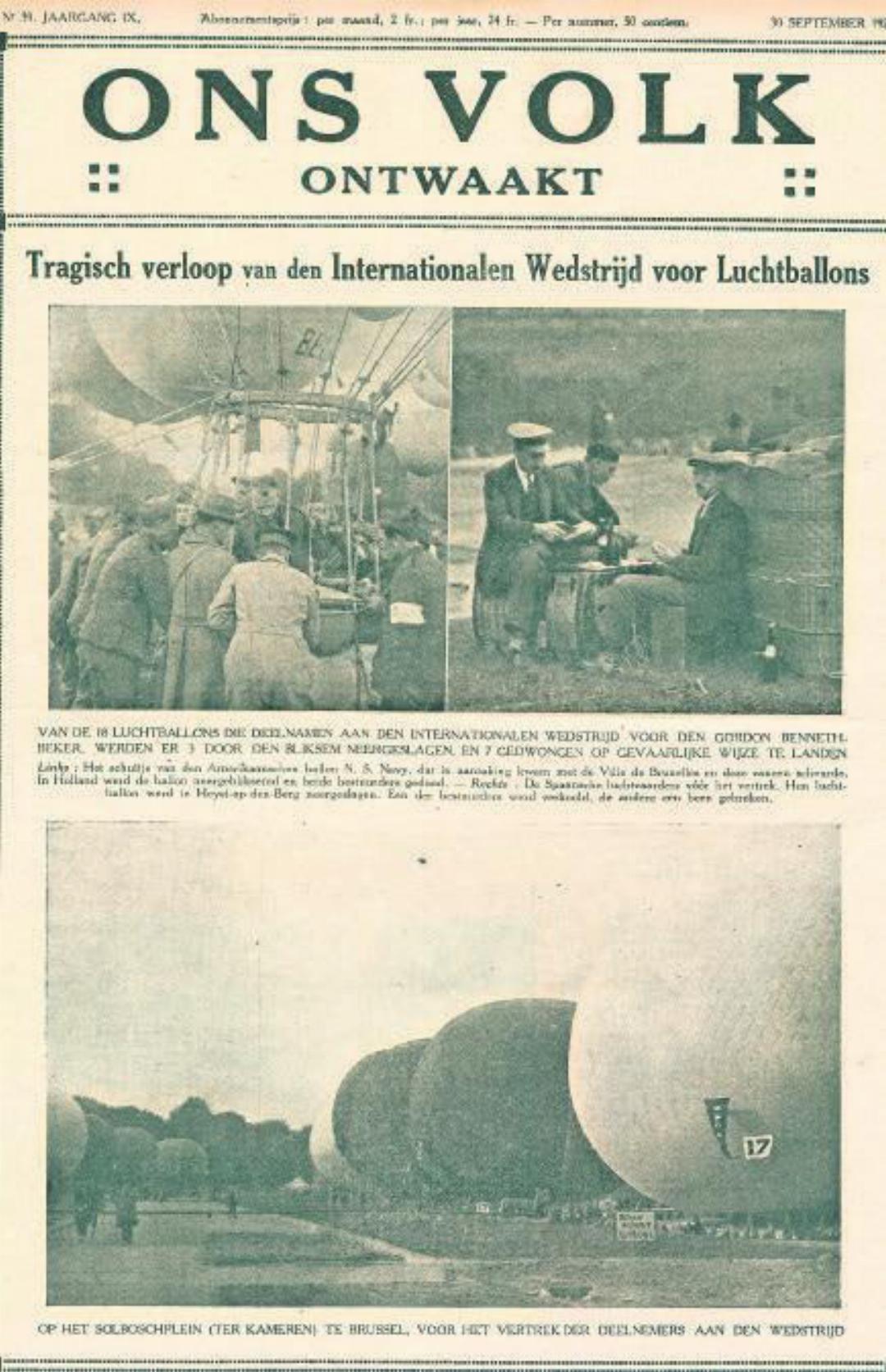

Bereits vor dem Start kommt es zu zwei Unfällen. Der amerikanische Ballon «US Army S-6» beschädigt den Korb des belgischen Ballons «Ville de Bruxelles» schwer. Der Seitenwind treibt die Amerikaner – der Korb ist vollgestopft mit den neuesten Gadgets wie einem Radio – unausweichlich in den belgischen Ballon hinein.

Gegen 16 Uhr, mitten in einem fürchterlichen Sturm, beginnt das Rennen. Der Ballon «Picardie» startet, gefolgt vom spanischen Ballon «Duro» und die anderen folgen schnell. Es ist nicht einfach. Für die meisten ist es bei diesem Wetter schwierig, an Höhe zu gewinnen. Trotzdem heben sie alle ab, werfen viel Ballast ab, um schnell zu steigen und zu vermeiden, dass sie sich gegenseitig touchieren oder Häuser treffen. Zum Glück bekommt kein Zuschauer diese grossen Mengen an Sand ab. Dann verschwinden die Ballons aus dem Blickfeld…

Vom Blitz getroffen

Nach einer Stunde überfliegt die spanische «Polar» Heist-op-den-Berg. Der Pilot sieht, wie sein Ballon von einem Blitz zerrissen wird und in Flammen aufgeht. Der Ballon brennt und fällt mit hoher Geschwindigkeit zu Boden. Co-Pilot Penaranda Barca stirbt, Chefpilot Gomez Guillamon bricht sich beide Beine. Später wird Guillamon erklären, dass sein Reisegefährte im Korb «von einem elektrischen Schlag getroffen» wurde. Er ist bewusstlos und blutet aus Mund und Nase. Der Überlebende wird im Korb unter Barcas leblosem Körper gefunden.

Etwa 40 Minuten später schlägt ein Blitz auch in den Schweizer Ballon «Genève» ein, wodurch die beiden Aeronauten in Mol abstürzen und sterben. Der bereits erwähnte Ballon «US Army S-6» wird Opfer des gleichen Phänomens. Durch einen Blitz werden die zwei amerikanischen Ballonfahrer in der Nähe des holländischen Nistelrode getötet.

Belgier gewinnen Rennen und Pokal

Da zu diesem Zeitpunkt kein Radio an Bord ist, wissen die anderen Ballonteams nichts von den tragischen Ereignissen. Bei schwierigen Flugbedingungen landen viele Crews ziemlich schnell zwischen 50 und 300 Kilometer nach dem Start. Nur vier Ballone fahren über eine lange Strecke. Am Ende gewinnen die Belgier Demuyter und Coeckelberg mit ihrem Ballon «Belgica» das Rennen mit 1155 zurückgelegten Kilometern in 21 Stunden. Das sind 150 Kilometer mehr als die zweite Crew. Es ist der dritte Sieg für Gentenaar Ernest Demuyter in vier Jahren, damit gewinnt er definitiv den Pokal. Die Trophäe kann heute noch im Armeemuseum in Brüssel bewundert werden.

Tragischster Wettbewerb aller Zeiten

Dennoch ist diese Ausgabe des Wettbewerbes als die tragischste aller Zeiten bekannt: Am 23. September 1923 sterben schliesslich fünf Ballonfahrer während des Wettbewerbs. Ausserdem werden ebenso viele Piloten verletzt und zwei weitere müssen auf hoher See gerettet werden.

Zwei Schweizer Aeronauten stürzen in Mol ab

Der Schweizer Ballon «Genève» startet um 16.55 Uhr auf Platz 13 und gewinnt schnell an Höhe. Ein ziemlich starker Wind treibt den Ballon Richtung Antwerpen. Der ursprüngliche Plan der beiden Piloten, möglichst hoch über die Regenwolken zu kommen, scheitert. Eine starke Luftströmung trägt die «Genève» in nordöstliche Richtung. Schnell verschwinden alle Ballone aus dem Sichtfeld der Zuschauer. Christian von Grünigen (1878–1923) und Ferdinand Wehren (1885–1923) sind nun auf sich alleine gestellt.

Ein heftiger Sturm tobt und in 2500 Metern Höhe wird der Ballon vom Blitz getroffen und stürzt ab. Pilot von Grünigen ist vermutlich sofort tot. Sein Gesicht zeigt eine tiefe Verbrennung. Wahrscheinlich kämpft Ferdinand Wehren noch etwas länger um sein Leben, bevor er stirbt. Seine Hände sind immer noch um die Seile geballt.

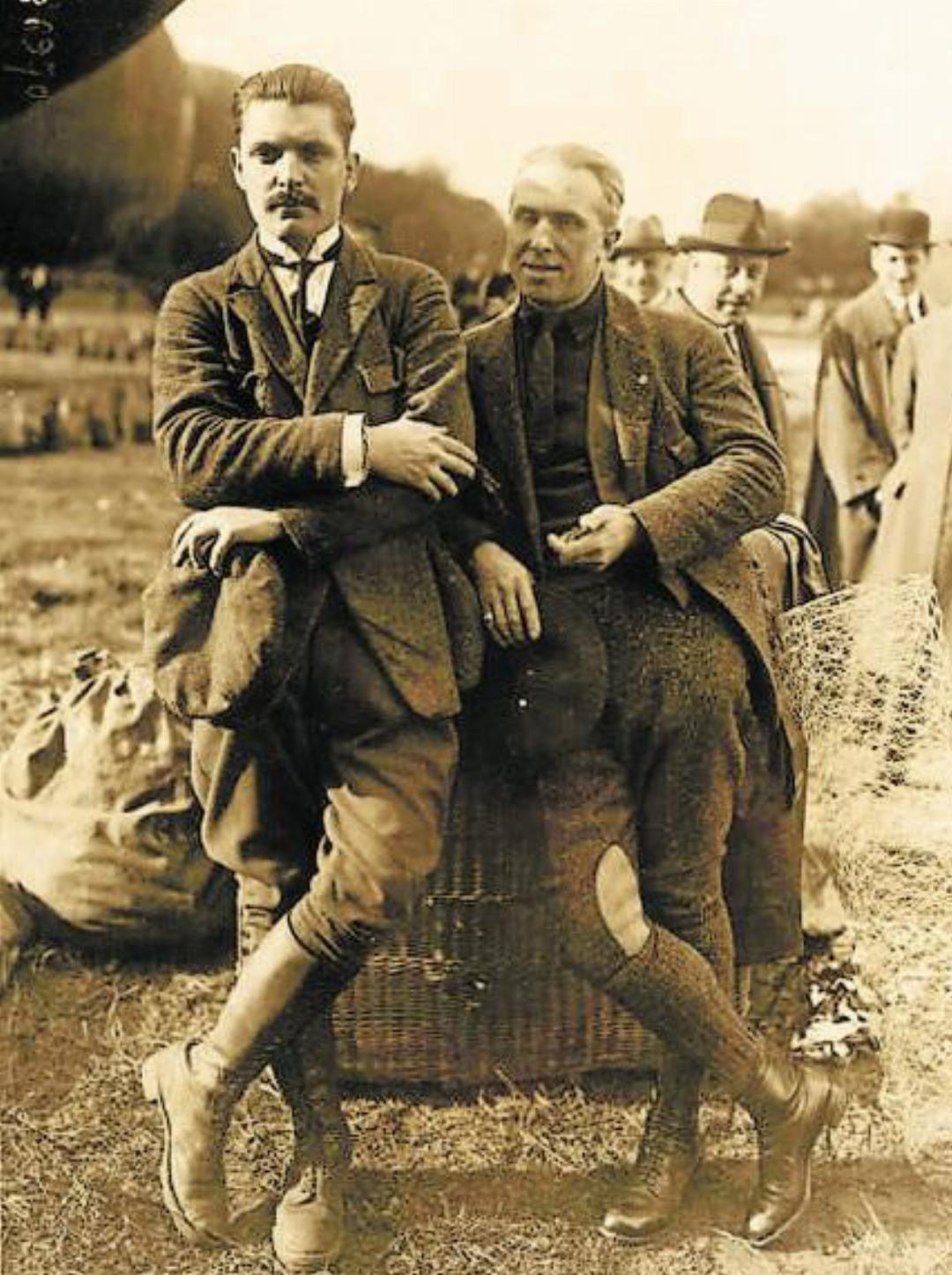

Die Schweizer Christian von Grünigen und Ferdinand Wehren

Christian von Grünigen, 45, ist gebürtiger Berner und Offizier der Landwehr-Ballonfahrer-Compagnie. Nach seinem Architekturstudium lässt er sich in seiner Heimatgemeinde Saanen nieder, wo er ein bedeutendes Holzunternehmen führt. Er ist Mitglied des Schweizerischen Aeroclubs und hat kürzlich seinen Zivilpilotenschein erworben. Als militärischer Ballonfahrer mit vielen Aufstiegen gilt er zu Recht als umsichtiger und erfahrener Navigator. Leutnant von Grünigen ist invalid. Er verlor vier Finger seiner rechten Hand bei einem Wettbewerbsschiessen. Er hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.

Der 38-jährige Ferdinand Wehren landet «versehentlich» im Heissluftballon «Genève». Ursprünglich ist der erfahrenere Leutnant Burki an diesem Tag als Hilfspilot vorgesehen. Aber ein Zwischenfall in letzter Minute zwingt Burki zur Absage und rettet sein Leben. Ferdinand Wehren hat wenig Zeit, sich vorzubereiten. Er hat bisher nur vier Flüge absolviert, alle als Passagier, und er hat keinen Pilotenschein. Keine ideale Situation für den Hotelier, obwohl er ein bekannter Bergsteiger und ein ausgezeichneter Skifahrer ist. Er ist auch einer der wichtigsten Organisatoren von Pferderennen im Saanenland.

Augenzeugenberichte

Die Presse bezieht sich bei ihren Meldungen auf Augenzeugenberichte wie zum Beispiel auf Polizeikommissar Louis Theys (1864–1940). Er gilt als verlässliche Quelle. In der Zeitung «Het Volk» wird er wie folgt zitiert: «Ich bin unter einem Baum gestanden, um dem Sturm zu entkommen, als ich einen Ballon in Richtung Holland schweben sah. Ich hatte ihn kaum bemerkt, als ich von einem Blitz geblendet wurde, gefolgt von einem gewaltigen Krachen. Dann sah ich am Himmel eine grosse Flamme aufsteigen. Es war der Ballon, der vom Blitz getroffen worden war, Feuer fing und in etwa dreihundert Metern Höhe explodierte. In diesem Moment waren zwei weitere Ballone in Sicht, deren Besatzungen den Unfall sicherlich bemerkt haben werden. Ich eilte zu der Stelle, an der ich den gefallenen Ballon vermutete, und kam gerade mit anderen Einwohnern der Gemeinde im Weiler Het Broeck an.» Diese erzählen, dass der Ballonkorb fast einen Meter (!) im Boden steckt. Leutnant von Grünigen wurde beim Aufprall eingeklemmt, Ferdinand Wehren lag etwa fünf Meter neben dem Korb.

Die Schnüre und das Netz scheinen nicht viel unter dem Feuer gelitten zu haben, aber zwei Drittel der Ballonhülle ist zerstört. Das grosse Genfer Wappen mit dem schwarzen Adler mit goldenem Schlüssel ist noch intakt. Die nassen Schnüre des Netzes müssen die Hülle teilweise vor dem Feuer geschützt haben. Das Wappen wird später nach Genf zurückgebracht. Es wird dem Schweizerischen Museum für Kunst und Geschichte feierlich übergeben.

Zwei Ärzte – Florimond Maes und Karel Luyten – kommen zum Unfallort, um den Tod festzustellen. Die Leichen werden ins Krankenhaus von Mol gebracht. Pfarrer Karel Helsen erteilt «ihnen noch die heilige Absolution», berichtet die Gazet van Moll.

Der Tod wird dem Schweizer Konsulat in Antwerpen gemeldet und die Leichen noch in derselben Nacht ins Militärkrankenhaus in Brüssel überführt. Die bei den beiden Leichen gefundenen Dokumente werden von Amtsrichter Gustave Jansen den zuständigen Behörden übergeben.

Am nächsten Morgen treffen mehrere Vorstandsmitglieder des Gordon-Bennett-Wettbewerbs mit dem Zug in Mol ein, um den Unfallort zu besichtigen. Auch der Schweizer Konsul trifft in Mol ein. Die Überreste des Ballons werden von der Gendarmerie weggeräumt, nachdem die Staatsanwaltschaft Turnhout sie freigegeben hat.

Die Zeremonie in Brüssel

Am 27. September 1923 findet in Brüssel eine Zeremonie für die zwei Schweizer und den in Heist-op-den-Berg verstorbenen spanischen Ballonfahrer statt. Mehr als 30’000 Menschen wohnen bei. Die Zeitung «Het Laatste Nieuws» veröffentlicht einen ausführlichen Bericht über diese Zeremonie: «Die drei Särge, einer mit spanischer Flagge, die anderen beiden mit Schweizer Flagge, wurden in eine Trauerkapelle gebracht. Eine grosse Anzahl prominenter Persönlichkeiten aus der Welt der Politik, der Diplomatie, des Militärs und der Luftfahrt war anwesend. Angeführt wurde der Trauerzug – die Särge auf Geschützlafetten – von der Stabsmusik der 4. Carabiniers, gefolgt von 80 Kranz- und Blumenträgern, darunter der spanische König, die Schweizer Regierung, die spanische Botschaft, die Schweizer Delegation, der belgische Aeroclub usw. Die Posaunen ertönten und der Zug setzte sich in Bewegung, entlang der Kroonlang zum Bahnhof des Leopoldviertels. Eine grosse Menschenmenge säumte den Weg. Die Särge der beiden Schweizer wurden zum Bahnsteig gebracht, wo ein Packwagen wartete, in welchen die Särge und Kränze gelegt wurden. Militärische Ehren wurden ihnen erwiesen. Der Wagen startete um 18.30 Uhr Richtung Basel (Schweiz), wo sie am Bahnhof offiziell abgeholt wurden.»

Bestattung in der Schweiz

Die beiden Särge werden mit dem Zug nach Saanen, ihrem Heimatort in der Schweiz, überführt. Ehrungen werden an verschiedenen Haltepunkten in ihrer Heimat abgehalten. Die Lokalzeitung «Anzeiger von Saanen» beschreibt poetisch den Rücktransport der beiden Ballonfahrer: «…dann ging die Fahrt zum Berghaus in strahlendem Nachmittagsglanz geschmückt weiter. Es war, als ob die Berge mit dunklen Trauerschleiern behängt waren, die in zartem Blau glitzerten. (…) Wie oft standen sie nicht da auf den lichtübergossenen Höhen, die jetzt stumm, regungslos und tot in ihre Heimat zurückkehrten.»

An der Trauerfeier in Saanen nehmen mehr als 1000 Personen teil: «Eine so eindrückliche Beerdigung hat Saanen wohl noch nie erlebt. (…) Mehr als tausend Menschen treffen sich an diesem strahlend schönen, lauen Sommertag. (…)».

Wir finden einen kurzen Bericht in der flämischen Zeitung «Het Laatste Nieuws» über den weiteren Verlauf der Beerdigung in ihrem Heimatland: «In Saanen wurden die Leichen der beiden Schweizer Flieger Wehren und von Grünigen bestattet, die beim tragischen Gordon-Bennett-Rennen ums Leben kamen. Oberst Messner, Präsident des Swiss Aeroclub, der sich zum Zeitpunkt des Abflugs der Ballons in Brüssel aufhielt, erklärte, dass nichts den tragischen Ablauf vermuten liess und dass die Schweizer Ballone unter den besten Bedingungen abgefahren seien. Er dankte der belgischen Bevölkerung für die gezeigte Hilfe und die Sympathie.»

Lehren für die Zukunft

Kaum ein paar Tage nach dem schicksalhaften Rennen werden in belgischen Luftfahrtkreisen bereits Lehren aus den tragischen Zwischenfällen mit den Heissluftballons gezogen. Wie kann dies in Zukunft vermieden werden? «Dieser Wettbewerb hat gezeigt, dass Luftballons aus Kautschukseide, anders als gedacht, durchaus den Gefahren eines Blitzes ausgesetzt sind. Es ist eine weitere Gefahr, die den Ballonfahrer bedroht. Dies muss auch in Zukunft berücksichtigt werden. Was die ‹Geneva› betrifft, so wird angenommen, dass der Ballon unerwartet vom Blitz getroffen wurde, bevor die Insassen Zeit hatten, Ballast auszuwerfen, um über den Sturm zu kommen. (…) Der Blitz, der sie traf, wurde sicherlich vom nassen Führungsseil angezogen. Das Führungsseil ist die lange Schnur, die am Korb hängt und beim Abstieg dazu dient, die Berührung des Ballons durch die Gewichtsreduzierung, die sich aus dem auf dem Boden ruhenden Seil ergibt, weniger intensiv zu machen. Auch das Mitführen von drahtlosen Telegrafiegeräten birgt bei Gewitter Gefahren.»

Auch in der Schweiz sorgt der Unfall für Aufregung, nicht zuletzt in der grossen Schweizer Luftfahrt-Community. Die Tragödie beendet eine Zeit starker aerostatischer Aktivität im Land. Ein paar Ballonfahrten stehen noch an, aber es wird einige Zeit dauern, sich von diesem Drama zu erholen.

Epilog

Der Luftballon «Genève» stürzt 1923 auf einer Wiese nahe der Mündung der Molse in die Oude Nete ab, die beiden Schweizer Flieger bezahlen dafür mit ihrem Leben. Bemerkenswert ist, dass das sumpfige Gebiet genau 250 Jahre zuvor, im Jahr 1673, von dem Niederländer Constantijn Huygens junior verewigt wurde. An fast derselben Stelle fertigt er eine schöne Federzeichnung an.

Obwohl es sich um zwei prominente Schweizer Aeronauten handelt, die in Mol ums Leben kommen, findet der Vorfall in der Gemeinde wenig Resonanz. Ein paar Tage später erschien ein Artikel in «Gazet van Moll» und «Het Annoncenblad van Moll», aber das war es auch schon. Auch in den Protokollen des Schöffenkollegiums und Stadtrats finden wir keine weiteren Angaben. Es scheint keine nachfolgenden Zeremonien oder Gedenkfeiern gegeben zu haben. Hat der abgelegene, schwer zugängliche Ort etwas damit zu tun? Auch von Schweizer Seite sind keine Initiativen bekannt.

In den letzten Jahren wurde dem Vorfall in dem Buch «Heidehuizen – History of a Mols Weiler» (2001) und im Newsletter des Stadtarchivs und «Kamer voor Heemkunde vzw» (2010) kurz Aufmerksamkeit geschenkt, aber der «internationale Vorfall» von 1923 ist mehrheitlich in Vergessenheit geraten.

In Saanen hängt heute noch eine Gedenktafel an der Wand der Ortskirche. Hundert Jahre nach ihrem Tod, im Sommer 2023, nahmen hier Sandra Vanhoof und Jan D’Aubioul vom Heimatverein in Mol, in Saanen Fotos der Gedenktafel der zwei Ballonfahrer. Es ist die letzte greifbare Erinnerung an ihrem Tod, weit entfernt von ihrer Heimat.

ÜBERSETZUNG BERT RAEYMAEKERS